- 温存手術と全摘手術の基本的な違い(長所・短所)

- 術前抗がん剤(NAC)後に私が手術法を決めたプロセス

- 後悔しないために事前に話し合っておきたいポイント

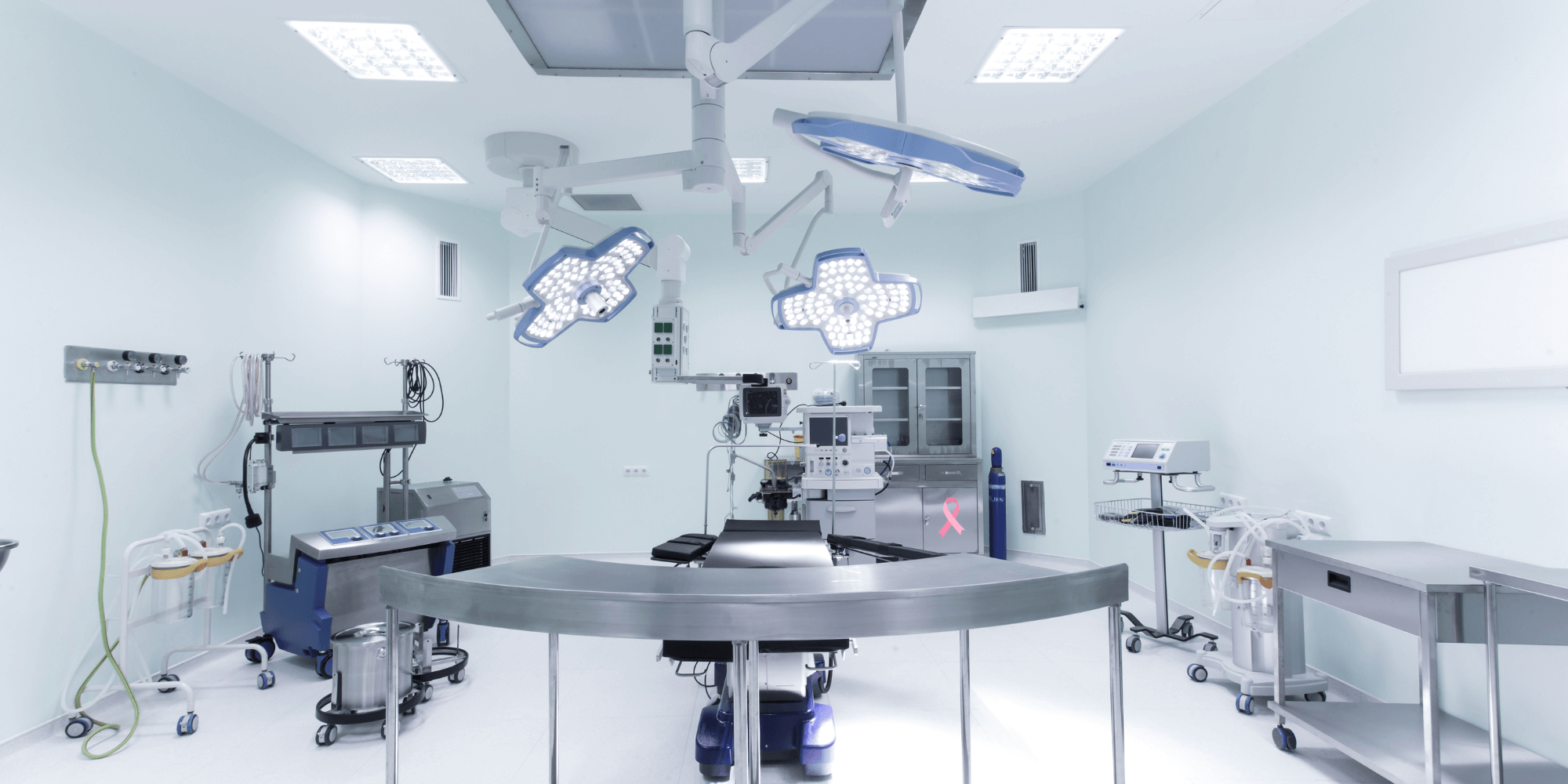

乳がん手術は「温存」か「全摘」か。

私はその選択に何度も悩みました。

主治医との話し合いを通して見つけた「自分なりの答え」を、同じように悩むあなたへお伝えします。

乳がん手術の選択は、誰にとっても大きな決断

乳がんと診断された後、手術から治療が始まる方もいれば、私のように術前抗がん剤治療(NAC)を行ってから手術を受けるケースもあります。

どちらの場合でも、最初に悩むのが「温存手術にするか」「全摘にするか」。

どちらを選ぶかで、術後の生活や心の負担も変わります。

私が感じた不安、「再発したらどうしよう」

抗がん剤で画像上がんが見えなくなっていた私に、主治医は言いました。

「温存手術で大丈夫です。安全に対応できますよ。」

けれど私は、「全摘のほうが再発率が低いのでは?」という不安が拭えませんでした。

私はトリプルネガティブ乳がんで、一般に再発リスクが高いとされるからです。

手術方法を決めるときは、主治医としっかり話し合うことが大切。

主治医からは「あなたの状況では、適切な切除範囲を確保できれば温存でも再発リスクは十分にコントロール可能」という説明がありました。

乳がん手術の基本:温存手術と全摘手術の違い

| 手術方法 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|

| 温存手術 | 乳房の形をできるだけ残せる/術後の回復が早いことが多い | 放射線治療が必要になることが多い/断端陽性回避のため切除が大きくなることも |

| 全摘手術 | 病変の取り残しリスクを下げやすい症例もある/放射線治療が不要となる場合がある | 乳房喪失に伴う心理的負担/再建の有無・時期の検討が必要 |

主治医からは「温存手術と全摘手術で再発率に明確な差はありません」と説明を受けました。

その言葉に少し安心し、自分にとって納得できる選択を考えるきっかけになりました。

主治医と話し合った「私の手術方法」

術前の抗がん剤治療で、画像上はがんが見えない状態(臨床的奏効)でした。

診察の日、主治医はエコー画像を見ながら「安全なマージンを確保できるので温存でもリスクは適切に管理できます」と丁寧に説明してくださいました。

それでも不安だった私は「本当に温存でも大丈夫ですか?」と何度も尋ねました。

主治医は「現在の所見では温存で十分安全です」と繰り返し説明。

私は温存手術を選ぶことにしました。

手術前日の迷いと、もう一度の確認

手術前日になっても不安は完全に消えませんでした。

そんな私を見て、担当のT先生が、「もう一度エコーで確認しておきましょう。」と検査をしてくださいました。

「大丈夫ですよ。安心して臨みましょう」—その一言で、張り詰めていた心がふっと緩みました。

手術当日:不安と安心が交錯した日

2013年3月12日、手術の日。

病室で手術着に着替え、ストッキングを履きながら、「どうか無事に終わりますように。」と祈りました。

麻酔がかかる直前、「大丈夫ですよ」という言葉が最後に聞こえました。

目を話ますと、回復室のベッドの上。

「無事に終わりましたよ。」その言葉聞いた瞬間、肩の力が抜けました。

術後の回復と、嬉しい報告

入院期間は5日間。術後すぐに歩け、痛みも最小限。

少しずつ日常に戻れました。

2週間後の診察室で、主治医から「病理学的もがんは完全に消失していましたよ」と伝えられ、思わず涙がこぼれました。

その瞬間、「これでひと区切りついたんだ」と心から思えました。

手術で後悔しないために大切だと感じたこと

| 主治医と事前に合意形成 | 画像所見/切除範囲/再建の有無/放射線の要否を確認 |

| 自分の価値観の言語化 | 形を残したい・再建したい・治療期間の希望など |

| 不安の可視化 | 疑問はメモにして一緒に解消(セカンドオピニオンも選択肢) |

温存と全摘、どちらが「正しい」ではなく、あなたが納得できる選択こそがあなたの正解です。

よくある質問(Q &A)

A:一般論として一律の答えはありません。病変の広がり・多発性・年齢・術前治療の効果・断端陰性確保の可否などで最適解が変わります。私のケースでは主治医と相談の上、温存でリスクが適切に管理できると判断しました。

A:画像・病理などの結果が揃った段階で主治医と相談しながら決めるのが一般的。私は術前化学療法の効果を確認したうえで選びました。

A:一人で抱え込まず、主治医・看護師・家族に正直な気持ちを話しました。紙に書き出して「何が怖いか」を具体化すると、質問も整理できます。

次回(第20話):放射線治療に進みます→放射線治療の体験談はこちら

きゃんばぁば|乳がんサバイバー/家族の闘病サポーター

乳がんを経験し完治。妹の膵がんや夫の食道がんを家族として支えた実体験をもとに、

「患者と家族、両方の視点」で記事を書いています。

👉 詳しいプロフィールはこちら