「もう、腸ろうはやめたい…」。

夫のその言葉から、私たちの新しい生活が始まりました。

体調の波、痛み、不安…。

それでも前を向こうとする日々を、漫画に綴りました。

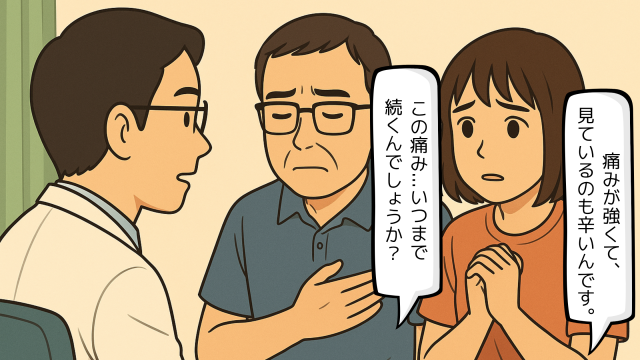

術後の痛みは、想像以上に長く続いた

どうにか少しでも楽になってほしくて主治医に相談しました。

主治医にお願いして痛み止めを処方してもらいましたが、期待していたほどの効果はなく、夫の表情から痛みが消えることはありませんでした。

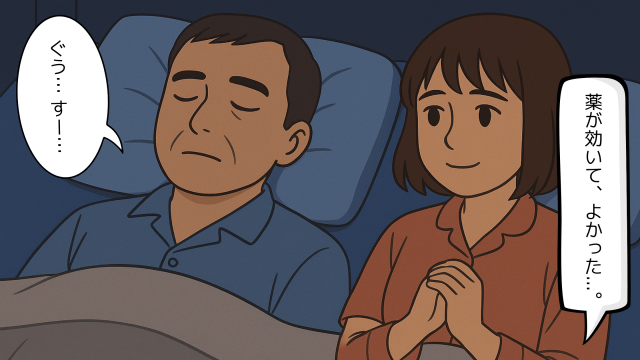

眠れない夜と、咳止めがもたらした小さな救い

放射線科の先生が新しい薬を処方してくださいました。

痛みと咳で眠れない夜が続きましたが、先生が出してくださった咳止めが効き、ようやく眠れるように。

たったそれだけの変化でも、私たちには大きな救いでした。

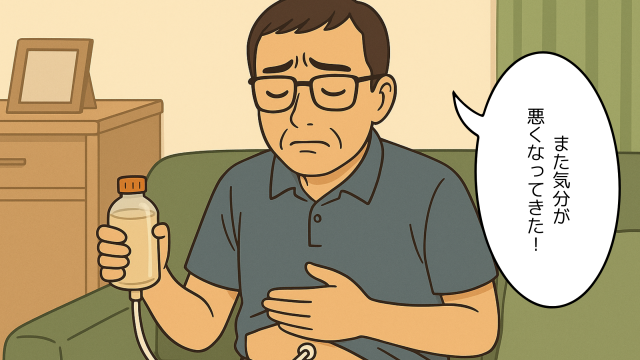

腸ろうと向き合う日々:栄養は「わかっている」けれど…

「きっと体が慣れてくる」と信じてできる範囲で続けました。

栄養のためだと頭ではわかっていても、腸ろうから入れるたびに気分が悪くなり、下痢を繰り返す日々。

何なら食べやすいのか悩みながら、少しでも負担のない食事を探りました。

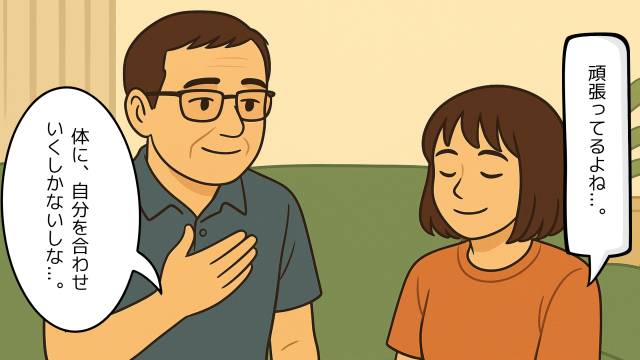

食べることは、生きる力!身体の変化に、生活を合わせていく

少しずつ「今できること」を増やしながら、私たちは前に進みました。

手術で食道がなくなり、体の構造が大きく変わりました。

そんな中で夫がぽつりとこぼしたのは、「体に自分を合わせて生きるしかないな」という言葉。

そこに私は、前を向いて生きる覚悟を感じました。

「伝える」ために、記録するーー私にできる支え方

自宅での様子・困りごとを医療者に正確に伝えるための記録。

痛みや不調が続く夫の状態をどう伝えればいいのか。

私は、日々の様子を一つずつノートにまとめ、診察のたびに主治医へ共有しました。

今の私にできる、いちばん確かな支え方でした。

「生きるということ」ー術後の夫から受け取った7つの気づき

夫の「体に自分を合わせて生きるしかないな」という一言は、弱さの宣言ではなく、生き方の再設計でした。

術後の痛みも、腸ろうのつらさも、眠れない夜も、全部まとめて「それでも生きる」を選び直すプロセス。

そこから私たちが受け取ったのは、次の7つです。

- 痛みは敵ではなく合図。

痛みが出たら「無理をやめる」「体勢を変える」「医療者に伝える」。

戦うより、扱い方を学ぶ。 - 正解より、いまの最善。

「完璧な食事」より「入るものを入れる」。

栄養は理念ではなく現実。その日動ける一歩が満点。 - できないを前提に組む。

術後の体に合わせる。

時間割、食事、外出、睡眠…新しい基準で再配置することで、できるが増える。 - 小さな勝ちを数える。

「昨夜は2時間眠れた」「今日は下痢が1回減った」

回復の尺度を自分たちで作ると、折れにくい。 - 言葉で痛みを運ぶ。

主観は伝わらない。だから記録し、具体語で渡す。

「つらい」を診療に役立つ情報へ翻訳するのが家族の力。 - 希望と現実は両立できる。

「治したい」も「つらい」も本物。

ポジティブであろうとしすぎないことで、続けられる。 - 関係も再設計する。

「してあげる」だけでは続かない。

助け方の線引き、休む勇気、頼る先を増やす。ケアはチーム戦。

「病気に合わせて生きる」ことは、負けではなく、自分の生き方を自分で選び直すことでした。

今日からできる、3つのミニ実践

- ① 記録は事実+機能。

(例)「咳で23:00〜1:00起床/横向き+咳止めで1:30就寝」。

介入と結果を1セットで書く。 - ② 食の当座案。

腸ろう・経口・経腸のどれでもいいから、負担が少ない“入りやすい形”を優先(温度・粘度・量の微調整)。[当座案とは:いったんの方向性を示すための仮案] - ③ 勝ちの宣言。

その日いちばん助かった変化をひとつ声に出す。

家族の気持ちが折れない工夫は治療の一部。

「生きるということ」は、元に戻すことではなく、更新しつづけること。夫の一言は、私たちにその手順を教えてくれました。

さいごに

生きるということは、元に戻ることではなく「合わせて更新する」こと。痛みや不安が消えなくても、前を向く気持ちは失わない。そんな夫の姿に、私自身が支えられています。

続きの記事はこちらから↓

🔗関連リンク

Instagram(乳がん・夫の闘病・日々の想い)

👉 @cansan_bar2

note(有料シリーズ)

👉 第1話 夫が食道がんと告げられて〜ステージ1を信じてしまった私の後悔

👉 第2話 夫の食道がんと向き合って〜「どう生きたいか」を語り合った夜

👉 第3話 夫の治療方針が変わった日〜病院の中で見えた「見えない壁」

きゃんばぁば|乳がんサバイバー/家族の闘病サポーター

乳がんを経験し根治。妹の膵がん、夫の食道がんを家族として支えた実体験をもとに「患者と家族、両方の視点」で発信しています。

👉 詳しいプロフィールはこちら