抗がん剤の副作用は少しずつ落ち着き、食事も摂れるようになってきた頃。

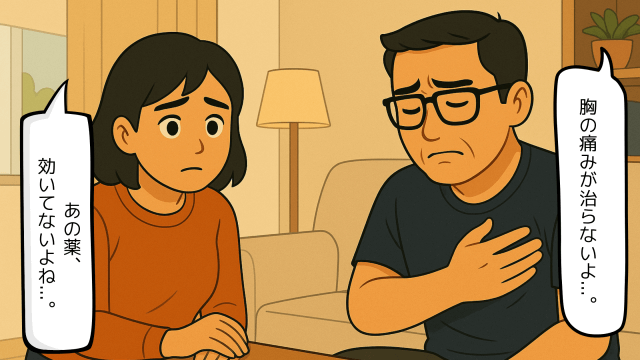

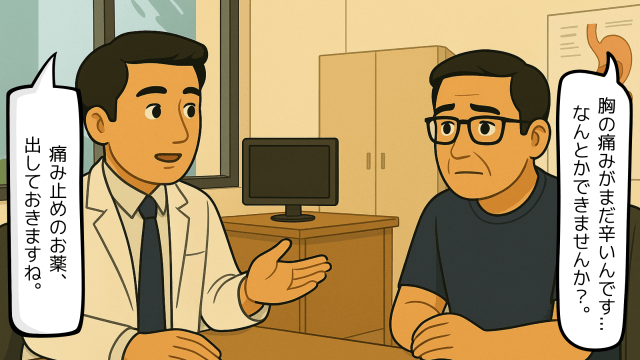

それでも胸の痛みだけは消えず、ずっと残り続けていました。

8月12日の手術から続くその痛みは、夫にとって「一番つらかった症状」でした。

胸の痛みは、立ち上がる・腕を伸ばすなど、日常の小さな動作さえもつらくしていました。

胸の痛みは、日常の小さな動作さえもつらくしていきました。

緩和ケアへつながるまで:夫の胸の痛みが届かなかった日々

診察のたびに主治医へ相談をし、痛み止めも処方されましたが大きな改善にはつながりませんでした。

処方は出ても、痛みは変わらないままでした。

口頭で伝えても、届かない日々が続きました。

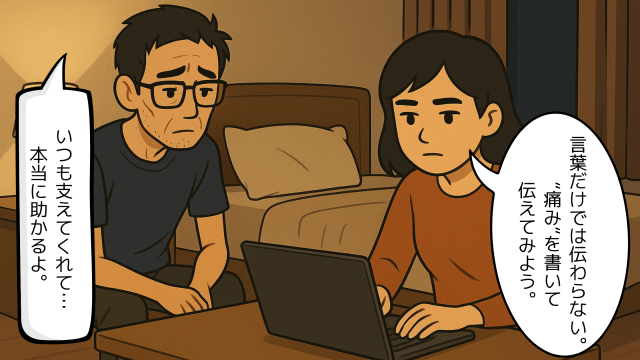

届かないなら「形」に:伝え方を変える決断

どうすれば、この痛みをもっと正確に伝えられるのだろう。

そう考えた私は、痛みの経過・強さ・タイミングを紙に書き出しました。

口頭だけでは、その場の流れに飲まれてしまうことがあると思ったからです。

伝わらなければ、届かないままになる。

「言葉で届かないなら、形にして残すしかない」

そう感じた瞬間でした。

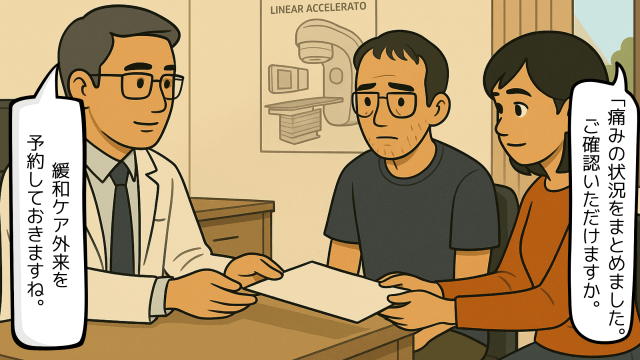

書面が道を開いた:緩和ケアへの連携

放射線科の先生に書面をお渡ししました。

この紙が、道を開いてくれたら…そう願っていました。

伝え方が変わると、道が変わることがある。

そして先生はその書面を見て、緩和ケア外来の受診を予約してくださいました。

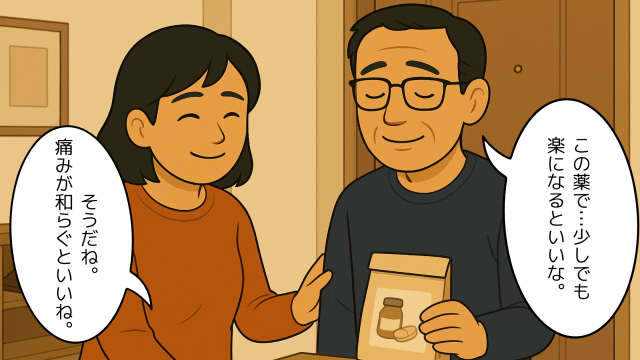

緩和ケア外来で相談したあと、夫には2種類の痛み止めが処方されました。

やっと “痛みから解放されるかもしれない” と感じた瞬間でした。

薬が切り替わってからは、痛みは少しずつ和らぎ、眠れる時間も増え、表情にも明るさが戻ってきました。

10年前の私の体験と比較してわかったこと

私自身が乳がん治療を受けていた約10年前、担当看護師さんから「痛みは我慢しないで。どんな小さな変化でも教えてくださいね。」と声をかけていただいていました。

そのひと言が、相談のしやすさにつながっていました。

でも今回の夫の場合、痛みに対する対応はスムーズとはいえませんでした。

同じ”がん”でも、診療科や医療機関の文化で対応は大きく変わることがある。

それが今回の気づきでした。

私が学んだ:サポーターが動く大切さ

痛みがあるときは様子を見るのではなく、

「どこが、どのように困っているか」を主治医や看護師さんへ伝えること が大切だと、今回あらためて感じました。

「書面」に残すことで↓

- いつから

- どんなタイミングで

- どの程度つらいのか

を客観的に共有できます。

それが、次の一歩(治療調整・相談窓口)につながることもあると実感しました。

Q&A:緩和ケアの疑問

Q:緩和ケアは、いつから受けられるの?

A:一般的に「治療が終わってから」ではなく、治療と並行して受けられる場合があります。

つらい症状や不安がある時点でも相談できるケースがあります。

Q:ステージ(病期)が進んでいないと受けられない?

A:緩和ケアは「終末期だけ」という印象が持たれがちですが、最近では “症状がつらいタイミング” で早めに関わることが推奨されるケースもあります。※対応は医療機関によって異なります。

A:今回の記事のように、“書面にまとめる” ことで伝わりやすくなることがあります。箇条書きで十分です。

A:一般的には

・痛みや吐き気などの症状マネジメント

・日常生活の負担を軽くするための相談

などが行われます。※医療機関によって内容は異なります。

続きの記事はこちらから↓

🔗関連リンク

Instagram(乳がん・夫の闘病・日々の想い)

note(有料シリーズ)

👉 第1話 夫が食道がんと告げられて〜ステージ1を信じてしまった私の後悔

👉 第2話 夫の食道がんと向き合って〜「どう生きたいか」を語り合った夜

👉 第3話 夫の治療方針が変わった日〜病院の中で見えた「見えない壁」

きゃんばぁば|乳がんサバイバー/家族の闘病サポーター

乳がんを経験し根治。妹の膵がん、夫の食道がんを家族として支えた実体験をもとに「患者と家族、両方の視点」で発信しています。

👉 詳しいプロフィールはこちら