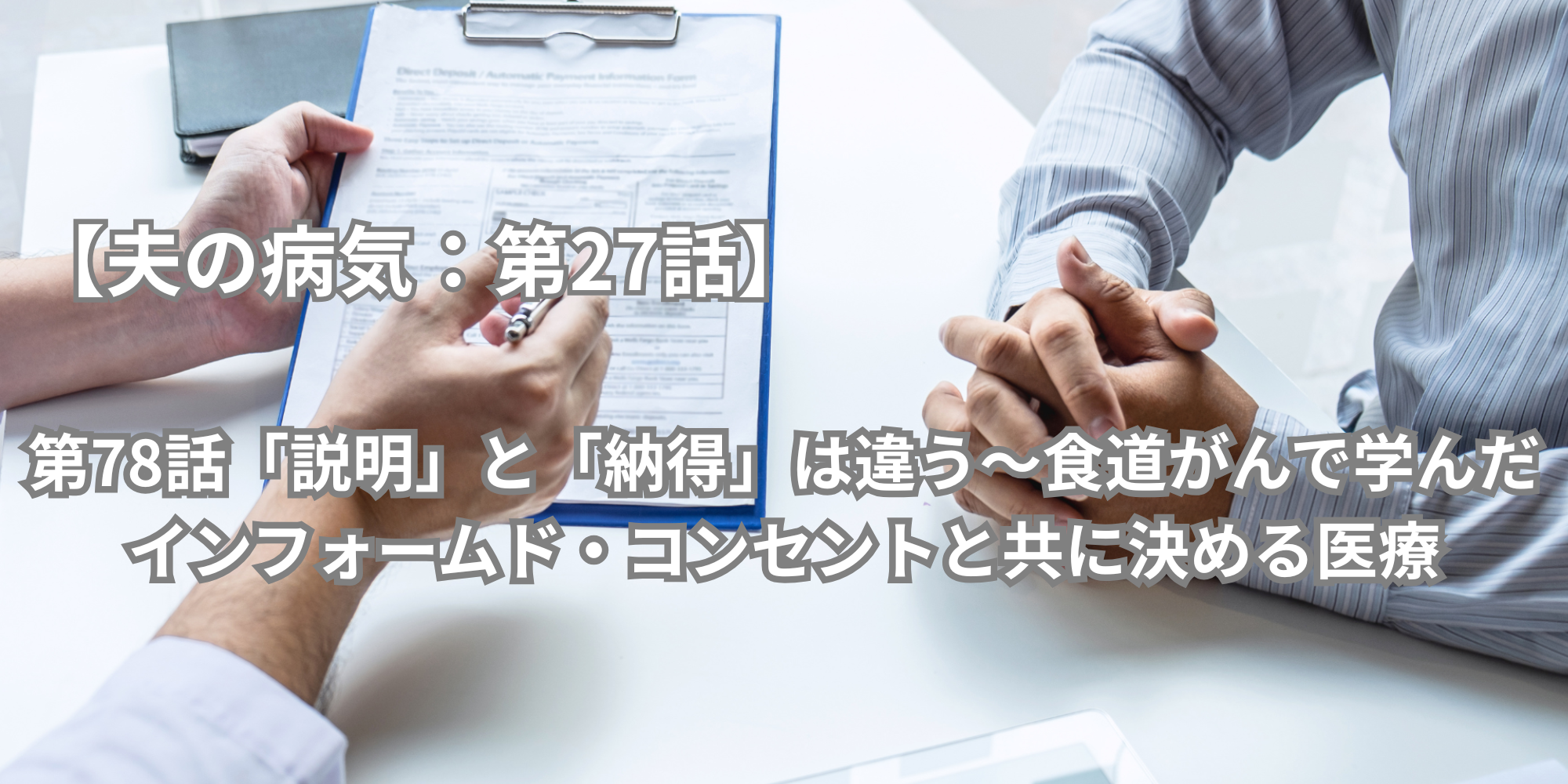

がん治療でよく耳にする「インフォームド・コンセント」(Informed Consent)。

最近注目されている「シェアード・デシジョン・メイキングShared Decision Making/以下SDM:共に決める医療)。

夫の治療を通して感じたのは、「説明を受ける」ことと、「納得して選ぶ」ことは、まったく別だということでした。

はじめに:夫の治療で感じた「すれ違い」

夫が食道がんの治療を受けていたとき、私は何度も「同じ病院なのに、なぜ意見がこんなに違うのだろう」と感じました。

最初が消化器内科、転移が見つかり外科へ。

そこで「手術を前提とした治療」を強く勧められました。

しかし、夫は化学放射線治療を希望。

再び内科に戻りましたが、詳しい説明がないまま入院に向けた検査だけが淡々と進んでいきました。

「どの科が私たちの治療を見てくれるのだろう」不安を抱えたまま、時間だけが過ぎていきました。

「説明を受けるだけ」の立場になってしまった感覚…それが最初に感じたすれ違いでした。

インフォームド・コンセントとは

医師が患者に治療内容を十分に説明し、患者が理解・納得したうえで同意することを指します。

説明で特に大切なのは次の3点です。

これらを理解できてこそ、はじめて「自分はどうしたいか」を考える土台が整います。

説明を受けても心が追いつかないとき

告知直後は頭が真っ白で、冷静に選べない瞬間が何度もありました。

そんな中で「どの治療を選びますか?」と問われるのは、本当に苦しかったです。

正しく理解し、納得して選ぶために…主治医との話し合いは要です。

SDM(共に決める医療)とは?

SDMは、医師が一方的に決めるのではなく、患者と医療者が対話を重ねながら、一緒に最適な治療を選ぶという考え方です。

従来の「説明して同意を得る」から一歩進み、価値観の共有を重視します。

あなたは医師と、どんなふうに話したいですか?

こうして意識は「医師が決めた治療」から「自分で選んだ治療」へと変わります。

私が感じた共に決めるということ

私の乳がん治療では、主治医が選択肢を丁寧に説明し、必ず「あなたはどう思いますか?」と聞いてくださいました。

一方的ではなく、納得して進められる治療だったから、不安の中でも前を向けました。

実務に役立つ:診察前チェックリスト

- 疑問点は箇条書きで印刷(診察時に渡せる形)

- 希望の優先順位を書いておく(寿命/生活の質/仕事など)

- 同席者を決める(家族・友人)

- 録音の可否を受付で確認(メモ代わりに)

- 説明後は自分の言葉で要約して医師に確認(聞き間違い防止)

これからの医療に必要なのは「説明」より「対話」

病気や治療が多様化した今、正確な情報だけでは安心できません。

大切なのは説明の量ではなく、どれだけ気持ちを共有できたか。

「説明」と「納得」は違います。そこをつなぐのが対話

同じ想いを、言葉にして伝え合う

医師も患者も家族も、目指すのは同じ—「命をつなぎたい」立場が違っても、その想いを言葉にして伝え合うことが、第一歩だと思います。

さいごに

もし治療の選択で迷ったら、どうか一人で抱え込まず、「先生と一緒に考えてみよう」と口に出してみてください。きっと状況は少し変わります。

続きの記事はこちらから↓

関連リンク🔗

👉 Instagramはこちら(乳がん・夫の闘病・日々の想い)

👉 note(無料) はこちら

note有料シリーズ↓

👉第1話 夫が食道がんと告げられて〜ステージ1を信じてしまった私の後悔

👉第2話 夫の食道がんと向き合って〜「どう生きたいか」を初めて語り合った夜

👉 第3話 夫の治療方針が変わった日〜病院の中で見えた「見えない壁」

この記事を書いた人

きゃんばぁば|乳がんサバイバー/家族の闘病サポーター

乳がんを経験し根治。妹の膵がん、夫の食道がんを家族として支えた実体験をもとに「患者と家族、両方の視点」で発信しています。

👉 詳しいプロフィールはこちら